可視光・紫外線・ブルーライトの波長域定義を考察

島根県松江市のメガネ時計宝飾 長谷川時計店では、高品質な眼鏡レンズを販売しています。

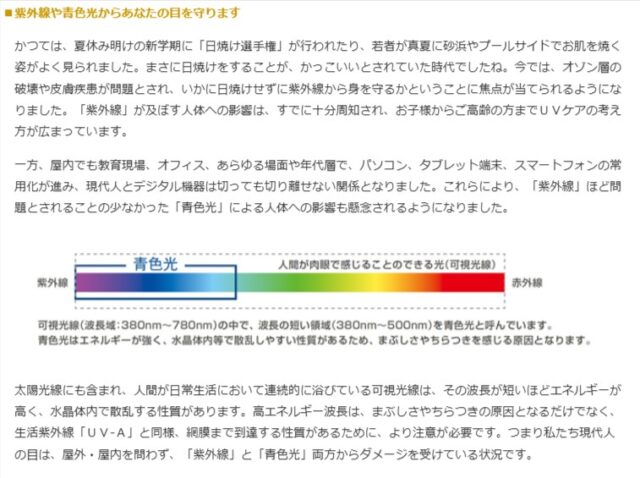

近年、紫外線量の増加やスマートフォン・パソコンの使用時間の増加に伴い、眼の健康への関心が高まっています。それに応えるように、技術の進歩によりブルーライトや紫外線の影響に関する研究も進展し、これらの有害な光をカットするレンズが数多く開発されています。

現在、国内の主要レンズメーカーの製品では、紫外線カット機能がほぼ全てに標準搭載されており、さらにブルーライトや高エネルギー可視光(HEV)など、眼に有害とされる光をカットする機能を持つレンズも増加しています。

これらのレンズ性能をお客様に正しくご理解いただくため、紫外線、可視光線、ブルーライトの波長域データを示してご説明することが一般的となっています。これらの波長域の定義は、最適な眼鏡選びの基礎知識として非常に重要です。

当店では、メガネユーザーの皆様により良い選択をしていただけるよう、正確で分かりやすい情報提供を心がけております。以下に詳細をまとめましたので、ぜひご参考ください。

紫外線と可視光線の波長域

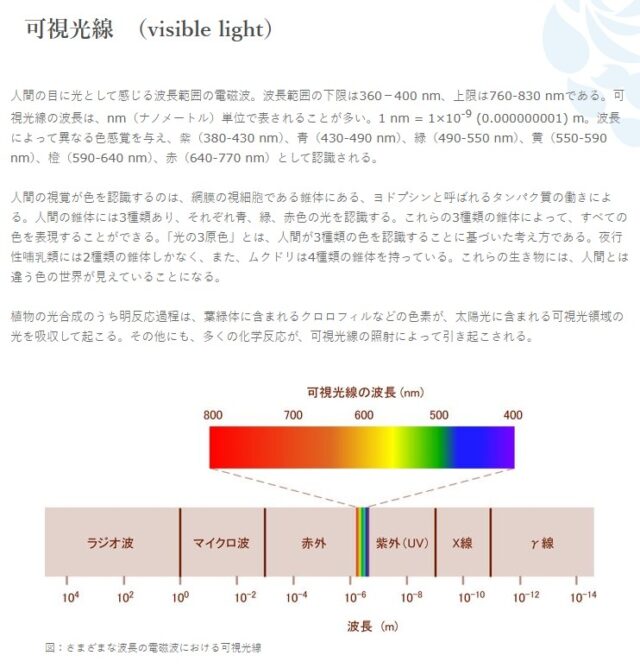

可視光線の波長領域

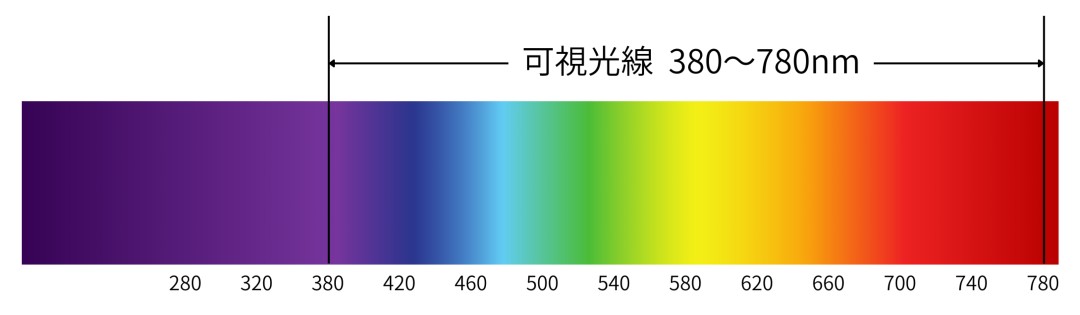

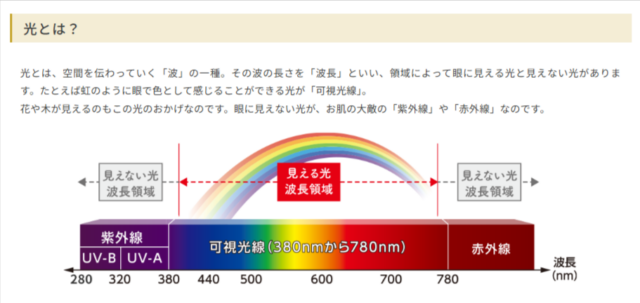

可視光線とは、太陽光に含まれる電磁波のうち、人間の目で見ることができる光のことです。太陽光には紫外線や赤外線も含まれていますが、これらは目には見えず、可視光線のみが私たちの視覚によって感知されます。

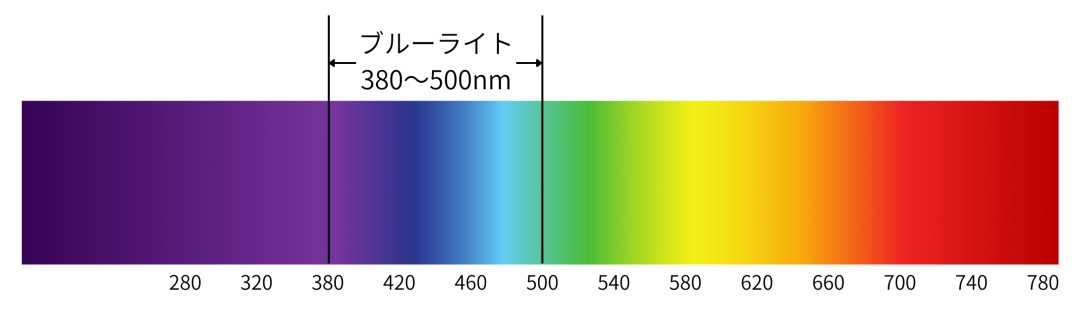

- 可視光線の波長域

-

およそ380~780ナノメートル(nm)の範囲

- 色の種類

-

波長の長さによって紫、青、緑、黄、橙、赤の7色に分かれます。

「虹の七色」がその代表例 - 隣接する光線

-

可視光線より波長が短いものが紫外線、長いものが赤外線で、どちらも人間の目には見えません。

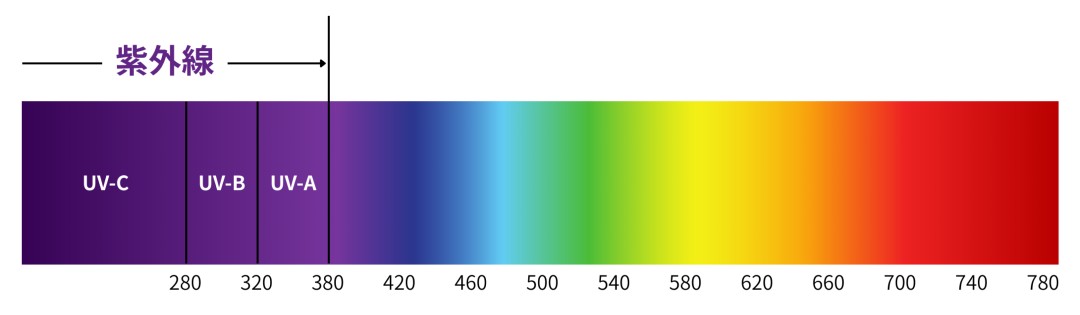

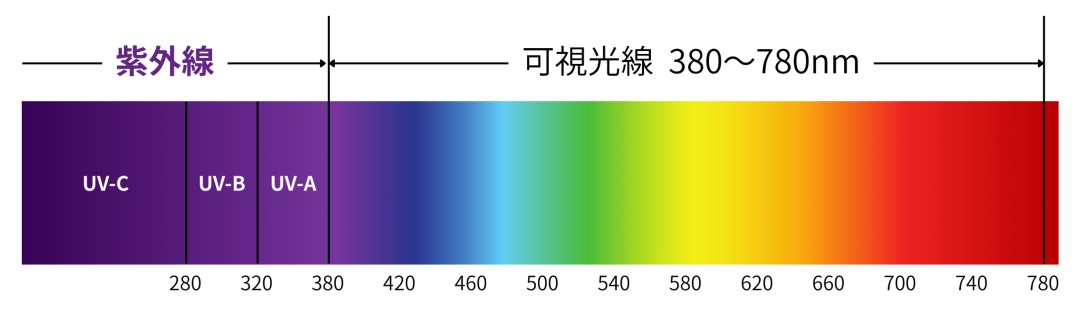

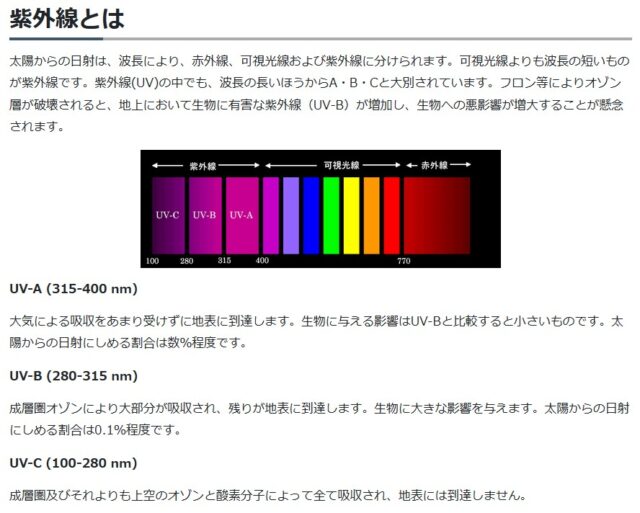

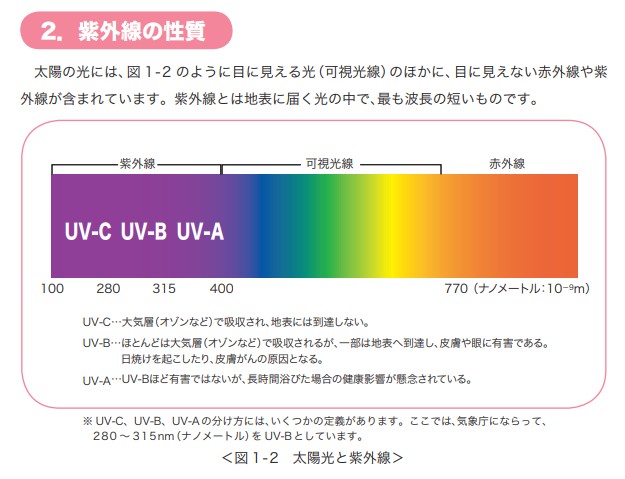

紫外線の波長域

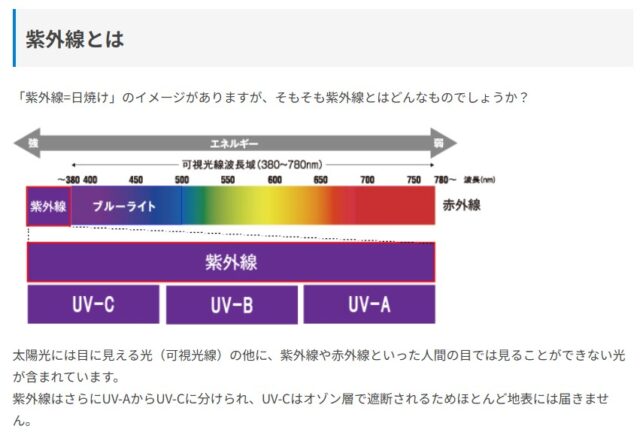

紫外線は、可視光線よりも波長が短く、エネルギーが強い電磁波です。

太陽光に含まれる紫外線は、UV-A、UV-B、UV-Cの3種類に分類され、それぞれの波長域は下記の通りです。

- 紫外線の波長域

-

全体 :100nm~380nm

UV-C:100nm~280nm

UV-B:280nm~320nm

UV-A:320nm~380nm

- 地表に到達する紫外線

-

UV-AとUV-B

※UV-Cはオゾン層によって吸収されるため、地表には届きません

人体への影響

UV-AとUV-Bは、肌の老化、シミ、そばかす、日焼け、皮膚がんの原因となります。その一方で、ビタミンDの生成を促すなど、健康に有益な面もあります。

UV-A:肌を黒くし、シワやたるみの原因となります

UV-B:肌に炎症を起こし、シミやそばかすの原因となります

紫外線や可視光線の波長域の定義は曖昧?

メガネ時計宝飾 長谷川時計店では、紫外線と可視光線の波長域について、できる限り正確な情報をお客様にお伝えするよう努めています。

ただし、実際のところ、企業や団体によって波長域の定義には若干の違いがあることも事実です。

より正確な情報提供を目指し、メガネレンズメーカー、レンズ素材メーカー、化粧品メーカー、行政機関のデータを調査いたしましたが、完全に統一された定義は存在しないのが現状です。

当店の可視光線の基準

国内の主要メガネレンズメーカーの多くが、可視光線の波長域を380nm~780nmと定義していることから、当店でもこの基準を採用しております。

当店の紫外線の基準

紫外線、UV-B、UV-Aの波長域は、HOYAの値を参考にし、それぞれ、280nm~320nm、320nm~380nmとしています。UV-Cについては、地表に届かないため、レンズの性能を語る上で不要ですので、言及しません。

各企業や団体による定義の詳細な違いにご興味のある方は、以下のリンクより詳細情報をご確認いただけます。

企業・団体ごとに紫外線・可視光線の波長域の定義をピックアップしてみました

HOYA

メガネレンズの世界的な大手メーカーです。1941年に光学レンズメーカーとして創業し、メガネレンズの製造を開始して以来、高い技術力と革新的な製品で知られています。

HOYAが定義していると思われる波長域

紫外線:UV-B:280-320nm、UV-A:320-380nm

可視光線:380nm~780nm

東海光学

1939年創業の日本の眼鏡レンズ専門メーカーです。素材開発から設計、加工、販売までを一貫して自社で行う高い技術力で知られています。

東海光学が定義していると思われる波長域

紫外線:~380nmまで。

可視光線:380nm~780nm

セイコーオプティカルプロダクツ

セイコーオプティカル プロダクツ

セイコーグループの会社で、眼鏡用レンズやフレームなどの眼鏡関連商品を開発・製造・販売している会社。

セイコーオプティカルが定義していると思われる波長域

紫外線:~380nmまで。

可視光線:380nm~

三井化学

世界トップクラスのメガネレンズ材料メーカー: 高い屈折率を持つ薄くて軽いレンズ材料「MR」は、世界中のレンズメーカーで使用されています。

三井化学が定義していると思われる波長域

紫外線:UV-B:280-315nm、UV-A:315-400nm

可視光線:400nm~700nm

気象庁

日本の行政機関のひとつ。気象業務の健全な発達を図ることを任務とする国土交通省の外局である。

気象庁が定義していると思われる波長域

紫外線:UV-C:100-280nm、UV-B:280-315nm、UV-A:315-400nm

可視光線:400nm~770nm

環境省

地球環境の保全、公害の防止、自然環境の保護、および廃棄物対策など、環境に関する行政を総合的に推進する日本の国の行政機関。

環境省が定義していると思われる波長域

紫外線:UV-C:100-280nm、UV-B:280-315nm、UV-A:315-400nm

可視光線:400nm~770nm

日本化粧品工業会

東京化粧品工業会、西日本化粧品工業会、中部化粧品工業会が統合されて2023年4月に改組された、国内の化粧品メーカーが所属する団体です。

日本化粧品工業会が定義していると思われる波長域

紫外線:UV-C:100-280nm、UV-B:280-320nm、UV-A:320-400nm

可視光線:400nm~780nm

東邦大学

日本の関東地方(南関東)にある私立大学。理学部 生物分子科学科のページを参照。

東邦大学 理学部が定義していると思われる波長域

可視光線:400nm~780nm

波長範囲の下限は360-400 nm、上限は760-830 nmである。

日本医用光学機器工業会

日本医用光学機器工業会(JOMSA)は、日本国内の医療用光学機器の製造業者が加盟する業界団体。HOYA・ニコンエシロール・東海光学・セイコーオプティカルプロダクツ・伊藤光学などが会員となっている。

https://www.jmoia.jp/glasses/meganeportal/bluelight/index.html

日本医用光学機器工業会が定義していると思われる波長域

紫外線:~400nm、~380nm

可視光線:400nm~760nm 、380nm~780nm

※記載ページによって異なる

ブルーライトとHEVの波長域

ブルーライトとは

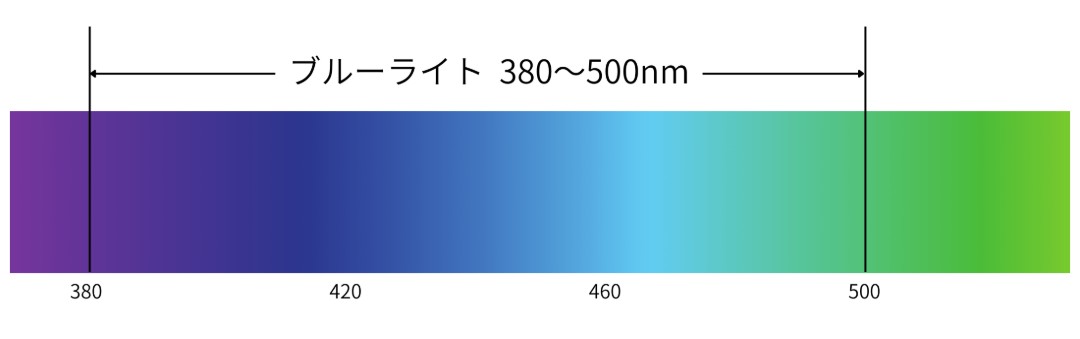

ブルーライトは、波長約380~500nmの可視光に含まれる青色の光で、短波長かつ高エネルギーという特徴を持ちます。

主な発生源は太陽光、LED照明、スマートフォンやパソコンの画面、蛍光灯などです。

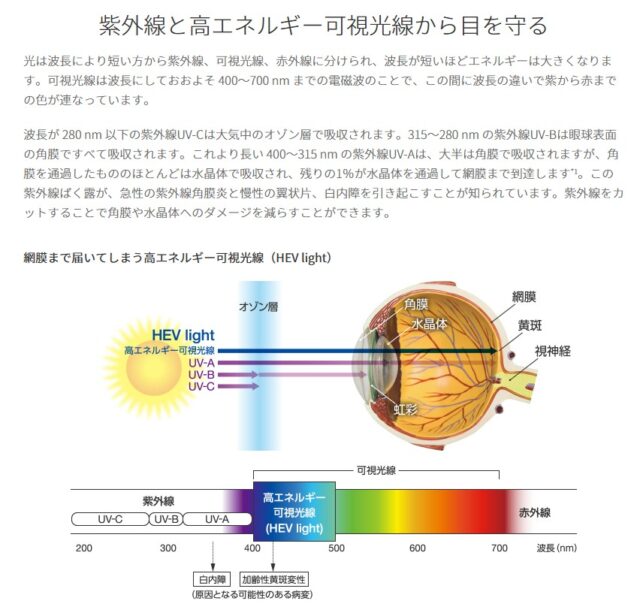

特に注目されているのが、HEV(高エネルギー可視光、波長400~420nm)で、眼に有害な影響を及ぼす可能性が指摘されています。

ブルーライトの誤解!?

ブルーライトカットは、2011年にJINSがブルーライトカットメガネを発売し大ヒットしたことで一般に広く知られるようになりました。実際には、その1~2年前からメガネ業界でブルーライトカットレンズが流通していました。

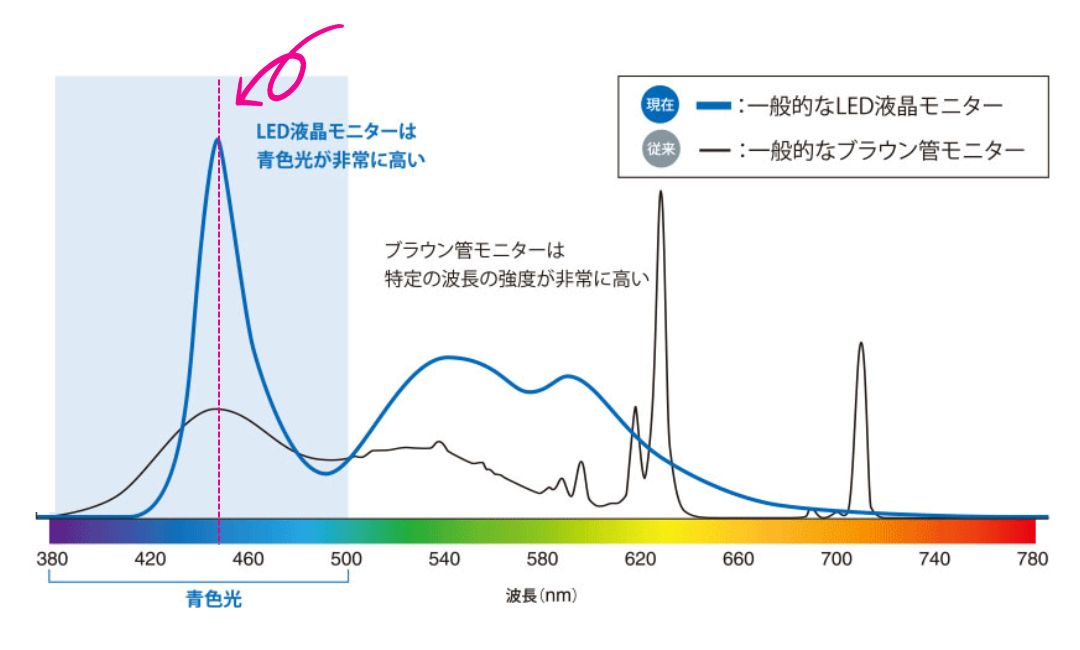

従来の定義(~2020年頃)

当初、ブルーライトカットは主にパソコンやスマートフォンから発せられる450nm前後の光を軽減することを目的としたレンズを指していました。

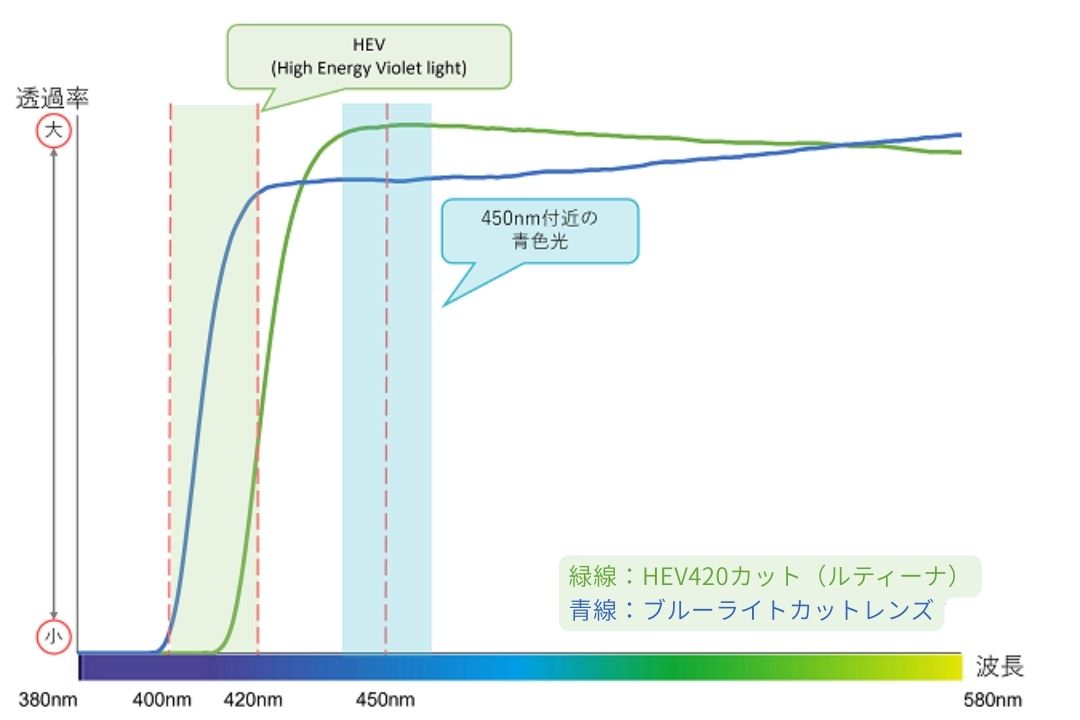

下図のような、450nm前後の光をカットし軽減するブルーライトカットの説明とともに販売されていました。

定義の変化

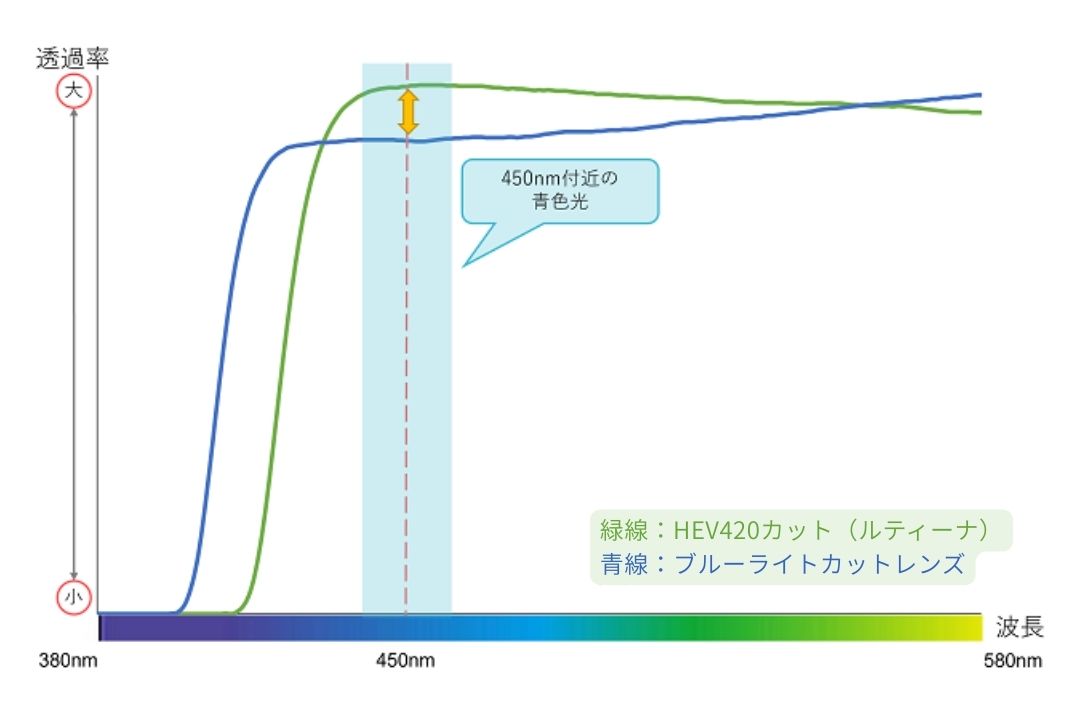

2014年12月に東海光学が「HEV420カット」レンズを発売し、セイコーオプティカルなどが追随。その後、2020年4月のニコン「ピュアブルー」発売以降、ブルーライトカットという言葉から連想するレンズの定義が変化し始めたように思います。

従来の区分け

これまでは、以下のように明確に区別されていました。

450nm前後の光を軽減するレンズ → ブルーライトカットレンズ

400~420nmの光を軽減するレンズ → HEV420カット機能

ブルーライトカット(青線)

450nm付近の青色光カットに着目

HEV420カット(緑線)

400nm~420nm領域のカットに着目

現在の状況

しかし現在では、400~420nmのHEV420を軽減する機能も「ブルーライトカット」として呼ぶメーカーが登場しています。これら2つの異なる目的のレンズを、詳細な説明なく「ブルーライトカット」と総称するメーカーが増え、従来の区分けが曖昧になり、混同が生じやすくなっているのが現状です。

どちらもブルーライトをカットしているので、間違ってはいないのですが、いつの間にか、ブルーライトカットという言葉の内容が変わっていったために、起きている現状かと思います。

メーカーによっては、従来のような「ブルーライトカット(450nm前後)レンズ」と、紫外線に近い「400~420nmのHEV420を重点的にカットするレンズ」を、これまで通り明確に区別しています。

ブルーライト・HEV波長域の定義

ブルーライトカットやHEV420カットは、どちらもブルーライトを軽減する技術です。ブルーライトの波長域は、紫外線や可視光線ほど定義が曖昧ではありませんが、メーカーや団体によって若干の違いがあります。

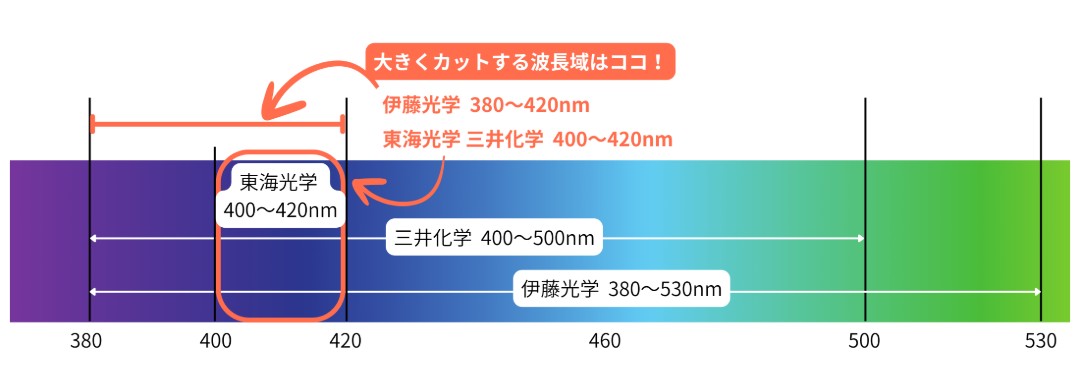

特に、眼に有害とされる「HEV420」領域(400~420nm)は全メーカーが注目している波長帯です。しかし、「HEV」や「HEV420」の呼び方や波長域の定義はメーカーごとに異なり、ブルーライトとHEVが同じとされる場合もあり、完全に統一されていません。これにより、お客様が製品選びの際に混乱しやすい課題があります。

「ブルーライト領域」「HEV領域」「HEV420」の定義について、各メーカーや団体の扱いを以下にまとめました。詳細にご興味のある方は、オレンジ部をクリックし、各項目をご確認ください。

企業・団体で異なるブルーライト波長域 HEV定義|ピックアップデータ

東海光学

レンズメーカー(詳細は前述説明参照)

青色光波長域の定義:380nm~500nm

HEV:400nm~420nm

400nm~420nmnのHEVを94%以上カットするルティーナを発売中。

ルティーナは、三井化学の「UV+420cut」を最初に採用した製品。

参照元:https://www.tokaiopt.jp/blog/t10520230602/

三井化学

レンズ素材を製造(詳細は前述説明参照)

青色光波長域の定義:400nm~500nm

HEV:400nm~500nm

その中でも 400~420 nm の光については健康への影響が懸念されます。

「UV+420cut」製品のカットで意識する波長域は400~420nmの光

参照元:https://jp.mitsuichemicals.com/jp/special/uv420cut/why

https://jp.mitsuichemicals.com/en/special/visioncare/assets/pdf/1-3/pr_uv420cut_jp.pdf

HOYA

レンズメーカー(詳細は前述説明参照)

青色光波長域の定義:380nm~500nm

HEV波長域の説明は無し

420nm付近で裸眼時より約55%軽減するクリアカット420を発売中。

参照元:https://www.vc.hoya.co.jp/products/rayguard435

セイコーオプティカルプロダクツ

レンズメーカー(詳細は前述説明参照)

青色光波長域の定義:380nm~500nm

HEV波長域の説明は無し

フロンティア素材により紫外線を100% カットし、高エネルギー波長(420nm)を約80%カットします。

参照元:https://www.kaiteki-eye.jp/products/column_122/

日本医用光学機器工業会

医療用光学機器の製造業者が加盟する業界団体(詳細は前述説明参照)。

青色光波長域の定義:380nm~500nm

HEV波長域の説明は無し

参照元:https://www.jmoia.jp/glasses/meganeportal/bluelight/index.html

イトーレンズ

日本国内のメガネレンズメーカー。バリエーション豊富な機能レンズが多い。

青色光波長域の定義:380nm~500nm

HEV波長域の説明は無し

HEV420領域(400nm~420nm)も大幅にカットする新基準のUVカットレンズ Wave Plus(ウェイブプラス)を発売中。

※なお、紫外線の波長域が、下記2つのページにて、定義が異なっている(~380nmと、~400nm)。

参照元:https://www.itolens.jp/lcd/bluelight

https://www.itolens.jp/waveplus

また、下記ページ中の図にて、「~400nmを紫外線領域」、「380nm~500nmをブルーライト領域」と表し、紫外線領域とブルーライト領域が重なる領域があることを示している。

参照元:https://www.itolens.jp/waveplus/bluelightcut

ニコン

Nikonの説明

青色光波長域の定義:記載無し

(紫外線は~400nmまでとしている)

ナチュラルブルーライト(400-420nmの光)を約80%カットするピュアブルーUVを発売中。

参照元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000056875.html

伊藤光学

伊藤光学の説明

青色光波長域の定義:380nm~500nm

HEV波長域:380nm~530nm

HEVの中で特に影響が強い波長を380nm~420nmとし、この領域を平均約88%カットするメニモを発売中。

参照元:https://www.tsl-opt.co.jp/wl/main/wl2-3.html

https://itohopt.co.jp/archives/lens_group/menimo

高エネルギー有害光について

企業や団体による波長域の定義は若干異なりますが、レンズメーカーの開発・販売目的は基本的に同じです。眼の健康を守るという観点から、各種の有害光について整理いたします。

紫外線

波長域:~380nm(または~400nm)

眼に有害な光であり、国内のレンズはほぼ全てに紫外線カット機能が標準装備されています。カット率は99%以上が一般的です。

ブルーライト

ブルーライトの波長域は、国内レンズメーカーの多くが380nm~500nmと定義。

可視光線の中で紫外線に次いで高エネルギーであり、カットすることで眼の負担軽減が期待されます。

ただし、小児では太陽光を浴びることが心身の発育に良い影響を与えるとの眼科医の見解もあり、ブルーライトカットメガネの装用には慎重な検討が必要です。また、ブルーライトは領域が広いため、紫外線に近い高エネルギーな波長のカットを優先すべきかと考えています。

HEV・HEV420

HEVは「High-Energy Visible light(高エネルギー可視光)」の略です。

ブルーライトが高エネルギーであることは全レンズメーカーで共通認識となっています。

定義については、ブルーライトをHEVと同義とする場合や、特に400nm~420nmをHEVと定義する考え方もあります。

HEVの領域は明確に定まっておらず、メーカーによって対象波長域が異なりますが、最終的に大きくカットする波長領域は、400-420nm(紫外線領域も含めれば380nm~400nm)で、着目している領域は共通しています。

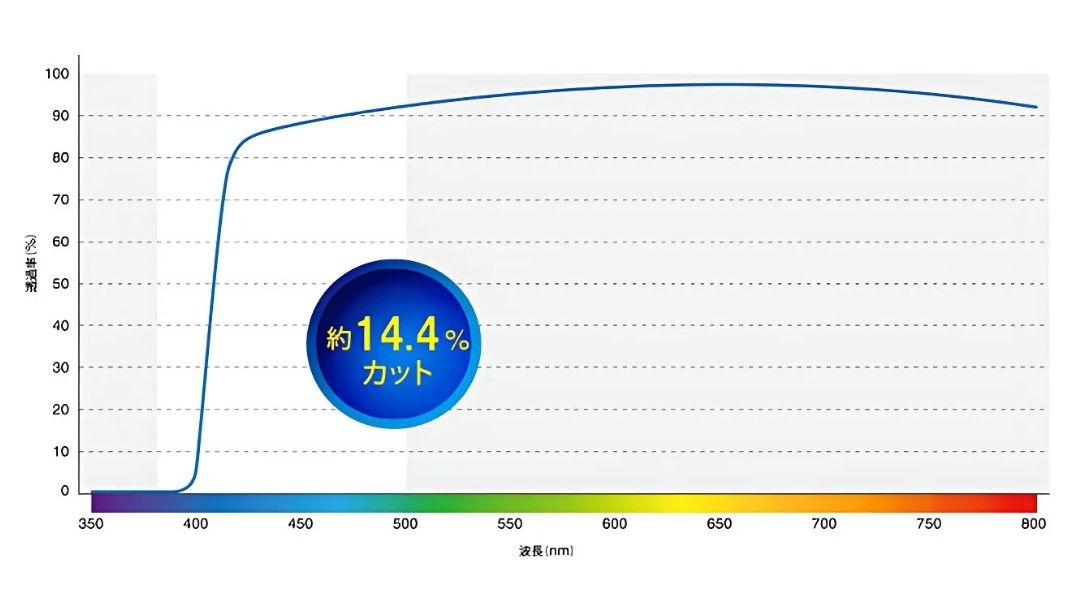

ブルーライト(青色光)カット率

カット率は計算方法により結果が異なります。ブルーライトカットのカット率も同様です。

国内の主要レンズメーカーは、日本医用光学機器工業会のブルーライトカット率ガイドラインに沿ったデータを表示することが多くなっています。より詳細な情報については、同工業会のガイドラインをご参照ください。

日本医用光学機器工業会のブルーライトカット率ガイドラインはこちらhttps://www.jmoia.jp/glasses/meganeportal/bluelight/index.html