ヘッドホン難聴とは?若い世代に増える騒音性難聴の原因と予防法

イヤホン・ヘッドホンで音楽を聴くのが当たり前の時代

通勤・通学中の電車内、カフェでの作業中、ジョギング中、寝る前のリラックスタイム…。

スマートフォンとワイヤレスイヤホンの普及により、私たちは一日中、いつでもどこでも音楽や動画を楽しめるようになりました。

しかし、その便利さの裏で、若い世代の聴力が静かに失われていることをご存知でしょうか?

それが「ヘッドホン難聴(騒音性難聴)」です。

ヘッドホン難聴(騒音性難聴)とは?

ヘッドホン難聴は、「イヤホン難聴」「スマホ難聴」とも呼ばれ、大音量で長時間イヤホンやヘッドホンを使用することで起こる難聴です。

定義(厚生労働省より)

厚生労働省のe-ヘルスネットによると、ヘッドホン難聴は以下のように定義されています:

「ヘッドホンやイヤホンを使い、大きな音量で音楽などを聞き続けることにより、音の振動を脳へ伝える役割をしている有毛細胞が徐々に壊れて起こる難聴」

特徴

徐々に進行する

- ある日突然聞こえなくなるのではない

- 時間とともに自覚がないまま徐々に進行する

- 気づいたときには手遅れということも

両耳の聴力が低下する

- 片耳だけでなく、両耳に影響が出る

- 高音域から聞こえにくくなる

- 会話の聞き取りにも影響が出る

治りにくい

- 一度失われた聴力は元に戻りにくい

- 予防が最も重要

イヤホン難聴の怖いところは、自分では気づかないうちに進行してしまうことです。『まだ大丈夫』と思っているうちに、気づいたら手遅れになっていた…ということも。だからこそ、今から予防が大切なんです

WHO(世界保健機関)が警告

世界保健機関(WHO)は、2015年に衝撃的な報告を発表しました。

12歳から35歳の約50%が聴力を失うリスクに

中高所得国の12歳から35歳の年齢層の約50%が、スマートフォンなどで大音量の音を聞き続けているとされています。

さらに、そのうち約40%が、クラブやコンサート会場などでも大音量にさらされており、世界で約11億人の若者が聴力を失うリスクを抱えていると警告しています。

日本でも増加中

日本でも、若い世代の難聴が増加傾向にあります。

厚生労働省によると、この10年で10~40歳代の聴力が低下してきていると報告されており、その原因の一つに、ヘッドホンやイヤホンで大きな音を聞き続けることが挙げられています。

スマートフォンの普及、音楽・動画配信サービスの充実、リモートワークやオンライン授業の増加により、イヤホン・ヘッドホンの使用時間は年々増えています。

ヘッドホン難聴の原因

長時間、大音量でイヤホンを使用する

イヤホンから直接耳の中に入った大音量の音が、内耳の蝸牛にある「有毛細胞」を傷つけます。

音の感知と変換|有毛細胞の役割

耳から入った音は、内耳の蝸牛という器官にある「有毛細胞」という細胞で、振動から電気信号に変換され、脳に伝わることで聞こえるようになります。

この有毛細胞は一度ダメージを受けると再生されません。

そのため、長時間の使用により、徐々に聴力が低下していくのです。

気づかないうちに音量を上げてしまう

特に危険なのが、外出先での使用です。

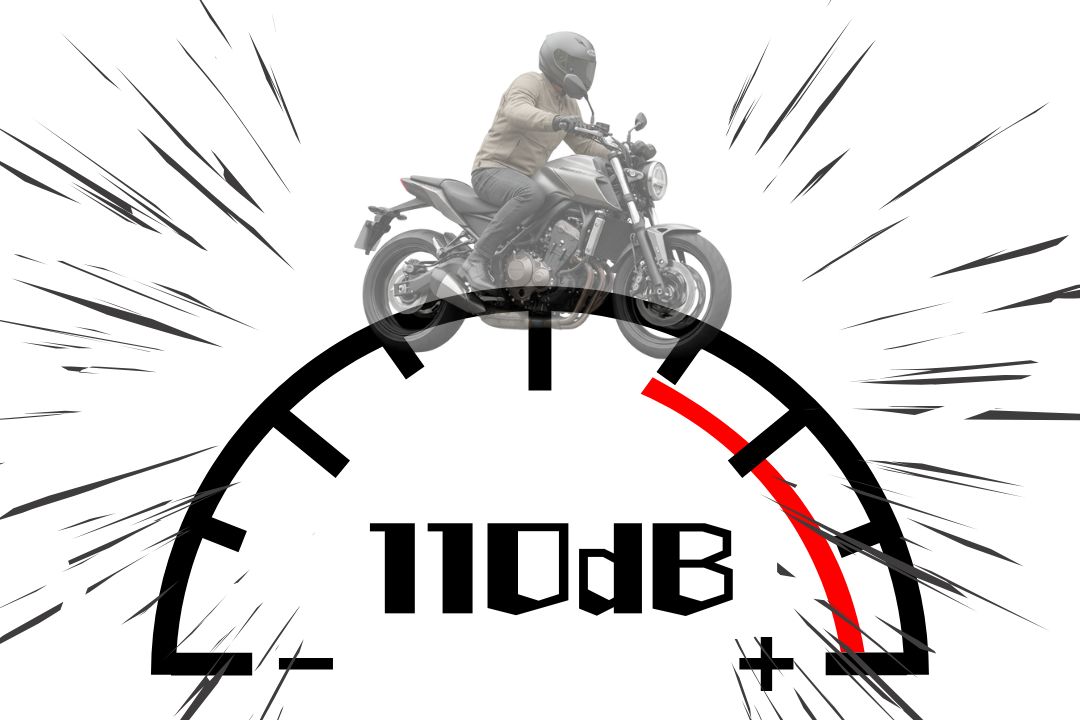

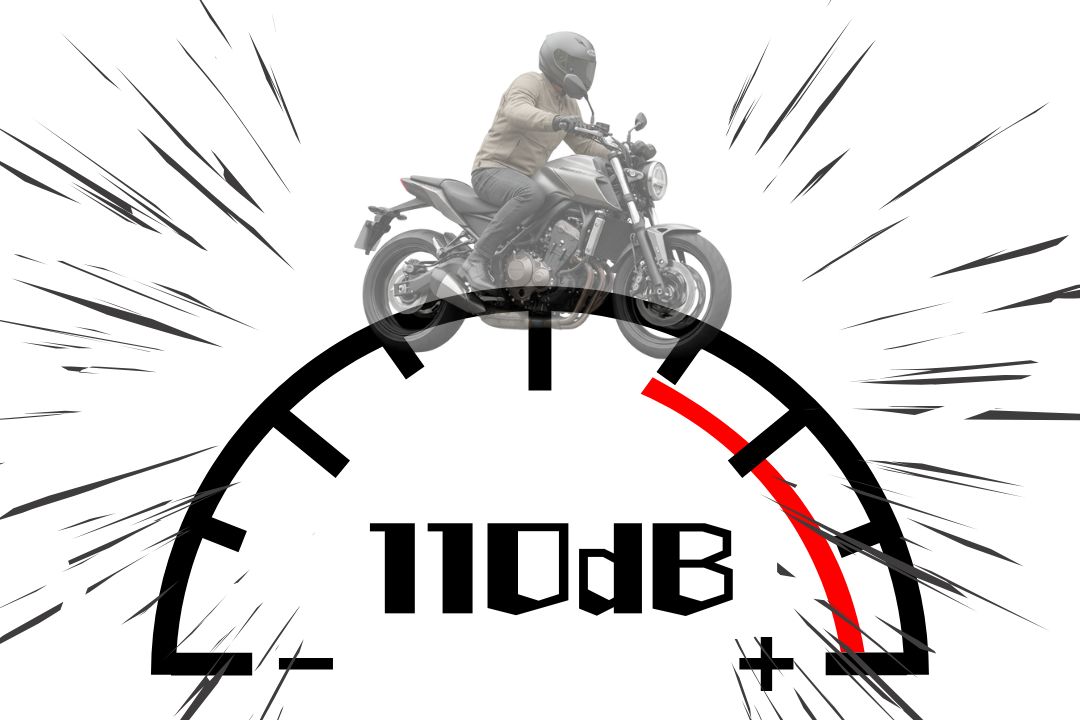

電車内や街中など、周囲の騒音をかき消そうと無意識に音量を上げてしまうと、その音量は110dB以上になっていることもあります。

これは、オートバイのエンジン音や、電車のガード下に匹敵する大音量です。

電車の中で音楽を聴いていると、周りの音がうるさくて、ついつい音量を上げてしまいますよね。でも、それが一番危険なんです。音漏れするくらいの音量は、確実に耳にダメージを与えています

気をつけたい音の大きさと時間

WHOによると、以下のような環境で聴力にダメージが蓄積されると報告されています。

音の大きさと安全な聞き続けられる時間

- 80dB(地下鉄車内、パチンコ店の音)

-

1週間あたり40時間以上で危険

- 85dB(大声での会話レベル)

-

1週間あたり12.5時間以上で危険

- 98dB(オートバイの音)

-

1週間あたり75分以上で危険

- 110dB以上(騒音をかき消す音量のイヤホン)

-

非常に短時間でもダメージを受ける可能性

音量の目安

音漏れするほどの音量は危険信号です。

- 隣の人に音が聞こえる

- イヤホンを外すと周囲がうるさく感じる

- イヤホンをしていると話しかけられても気づかない

これらは、音量が大きすぎるサインです。

なぜ若い世代に増えているのか?

1. スマートフォンの普及

スマートフォンで手軽に音楽や動画を楽しめるようになり、イヤホンの使用時間が大幅に増加しました。

2. 音楽・動画配信サービスの充実

SpotifyやYouTube、Netflixなどのサブスクリプションサービスにより、何時間でもコンテンツを楽しめる環境が整いました。

3. リモートワーク・オンライン授業

コロナ禍以降、リモートワークやオンライン授業が増え、長時間ヘッドホンを装着する機会が増えました。

4. ワイヤレスイヤホンの普及

AirPodsなどのワイヤレスイヤホンは、装着していても違和感が少ないため、長時間使用してしまいがちです。

5. ゲーム・ライブ配信

ゲーム実況やライブ配信の視聴により、長時間大音量にさらされる機会が増えています。

ヘッドホン難聴の症状

初期症状(気づきにくい)

- 高音域(女性や子どもの声、鳥のさえずり)が聞き取りにくい

- 耳鳴りがする

- 耳が詰まったような感じがする

- 聞き返すことが増える

進行すると現れる症状

- 普通の会話の音量でも聞き取りにくい

- テレビの音量を大きくするようになる

- 複数人での会話についていけない

- 騒がしい場所での会話が苦手になる

セルフチェック

以下の項目に当てはまる方は要注意です。

- 毎日1時間以上イヤホン・ヘッドホンを使用している

- 音量を最大の60%以上にしている

- 通勤・通学中に音楽を聴いている

- 音漏れすることがある

- イヤホンを外すと耳鳴りがする

- 最近、聞き返すことが増えた

特に『イヤホンを外すと耳鳴りがする』という症状は、すでに耳にダメージが蓄積されているサインです。この症状がある方は、すぐにイヤホンの使い方を見直してください

ヘッドホン難聴の怖いところ

1. 治らない難聴

内耳の有毛細胞は、大きなダメージを受けると再生されません。

つまり、一度失った聴力は元に戻りにくいのです。

厚生労働省によると、ヘッドホン難聴はいったん聴力が失われるとその回復は難しく、残念ながら治療薬はまだありません。

症状が進行すると、薬物治療や補聴器の装着が必要になる可能性もあります。

2. 気づいたときには手遅れ

徐々に進行するため、自覚症状が出たときには、すでにかなり進行していることが多いのです。

3. 若いうちからの聴力低下は深刻

20代、30代で聴力が低下すると、その後の人生が大きく影響を受けます。

- 仕事でのコミュニケーションに支障

- 社会生活の質の低下

- 将来的な認知症リスクの増加

ヘッドホン難聴を予防する方法

1. 60/60ルールを守る

音量は最大の60%以下、連続使用は60分まで

これが最も基本的で効果的な予防法です。

1時間使用したら、最低でも10分は耳を休ませましょう。

『60/60ルール』は覚えやすくて実践しやすいですよね。音量60%以下、連続60分まで。これだけでも、かなり耳への負担が減ります。タイマーをセットするのもおすすめです

2. 音量を下げる

周囲の人に音が聞こえない程度の音量に

目安としては、最大音量の50%以下が理想的です。

スマートフォンの設定で、音量の上限を設定できる機能もあります。

3. ノイズキャンセリング機能を活用する

周囲の騒音を遮断することで、音量を上げずに済む

ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンを使用すると、小さな音量でもクリアに聞こえるため、音量を上げる必要がなくなります。

ただし、ノイズキャンセリング機能があっても、音量を上げすぎては意味がありません。

4. 定期的に耳を休ませる

1時間使用したら、10分以上は休憩

通勤・通学で往復2時間イヤホンを使用している方は、特に注意が必要です。

行きと帰りの間に、十分な休憩時間を設けましょう。

5. 使用時間を制限する

WHOは、使用を1日1時間未満に制限することを推奨しています。

6. 耳栓型より開放型を選ぶ

密閉型(カナル型)より開放型の方が耳への負担が少ない

カナル型イヤホンは音が直接鼓膜に届くため、開放型やオーバーイヤー型のヘッドホンの方が、耳への負担が少ないとされています。

7. 音の大きさを通知してくれる機能を使う

最近のスマートフォンには、音量が大きすぎると警告してくれる機能がある

iPhoneの「ヘッドフォン通知機能」など、音量が一定以上になると通知してくれる機能を活用しましょう。

8. 耳栓を持ち歩く

大音量の環境では耳栓で耳を守る

ライブやクラブ、パチンコ店など、大音量の環境に行く際は、耳栓を使用しましょう。

耳栓がない場合は、音の出ていないイヤホンを装着するだけでも、多少の効果が期待できます。

予防法がたくさんあって覚えきれない…という方は、まず『60/60ルール』と『ノイズキャンセリング機能のイヤホンを使う』の2つから始めてみてください。これだけでも効果は大きいですよ

もしヘッドホン難聴になってしまったら

すぐに耳鼻科を受診

以下の症状がある場合は、すぐに耳鼻咽喉科を受診してください。

- 急に聞こえにくくなった

- 耳鳴りが続いている

- 耳が詰まった感じが続いている

- 会話の聞き取りに支障が出ている

厚生労働省によると、聞こえにくさだけでなく、耳鳴りや耳が詰まった感じなど、耳に違和感があれば早めに耳鼻咽喉科を受診することが推奨されています。

早期発見・早期対応が重要

聴力検査を受けることで、自分の聴力の状態を正確に把握できます。

早期に発見できれば、それ以上の進行を防ぐことができます。

生活習慣の見直し

イヤホン・ヘッドホンの使用時間と音量を見直しましょう。

すでに聴力が低下している場合、これ以上の悪化を防ぐことが最優先です。

聞こえのサポート

軽度の聴力低下には集音器という選択肢

「まだ若いから補聴器は抵抗がある」という方には、集音器という選択肢があります。

軽度から中等度の聴力低下であれば、集音器で聞こえをサポートできる場合があります。

オリーブエアー

当店で取り扱っている集音器「オリーブエアー」は、スタイリッシュなデザインで、AirPodsのように自然に使用できます。

オリーブエアーの特徴:

- 若い世代でも違和感なく使えるデザイン

- スマホアプリで簡単に調整可能

- 世界初の耳脳トレーニング機能搭載

詳しくは製品詳細ページをご覧ください。

まとめ

ヘッドホン難聴は、現代の若い世代にとって身近なリスクです。

予防のポイント:

- 音量は最大の60%以下

- 連続使用は60分まで

- ノイズキャンセリング機能を活用

- 定期的に耳を休ませる

- 異変を感じたらすぐに受診

大切なのは「今」から予防すること

聴力は一度失うと取り戻せません。

今日から、イヤホンの使い方を見直して、大切な聴力を守りましょう。

参考情報

本ページの内容は、以下の信頼できる情報源(資料・研究)に基づいています:

- WHO(世界保健機関)「Make Listening Safe」報告書(2015年)

- WHO「World Report on Hearing」(2021年)

- オリーブユニオン公式ブログ「最近増加のヘッドホン難聴(騒音性難聴)とは?」

- 厚生労働省 e-ヘルスネット「ヘッドホン難聴(イヤホン難聴)について」

- 厚生労働省 e-健康づくりネット「ヘッドホン(イヤホン)難聴」

- 東北大学病院生理検査センター「ヘッドホン難聴について」

詳しい情報については、各公式サイトをご覧ください。

関連ページ

聴力レベルや聞こえの変化について知りたい方は、基礎ガイドをご覧ください。

➡️ 聴力レベルと聞こえの変化|基礎ガイド

耳鳴りについて詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。

➡️ 耳鳴りの原因と対処法|松江市で聞こえのお悩み相談

補聴器と集音器で迷っている方は、選び方ガイドをご覧ください。

➡️ 補聴器と集音器の違いと選び方|徹底比較ガイド

聴力と認知機能を鍛える耳脳トレーニングについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

➡️ 世界初!聴力と認知機能を鍛える耳脳トレーニング

集音器「オリーブエアー」の詳しい機能、価格、試聴方法については、製品詳細ページをご覧ください。

➡️ 集音器オリーブエアー 製品詳細ページ

メガネ時計宝飾 長谷川時計店

島根県松江市|山陰(島根・鳥取)の集音器オリーブエアー正規販売店